こんにちは、ぺ~にょです。

今回お話するのは、母性健康管理指導事項連絡カード、通称「母健連絡カード」について。

周りに実際に利用したという意見を聞いたことがなく、けれども5人目の妊娠を迎えるにあたり、使うことを避けられない状況になった経験を踏まえて、当初私自身も知りたかったその実態について、詳しく書いていきたいと思います。

母健連絡カードとは

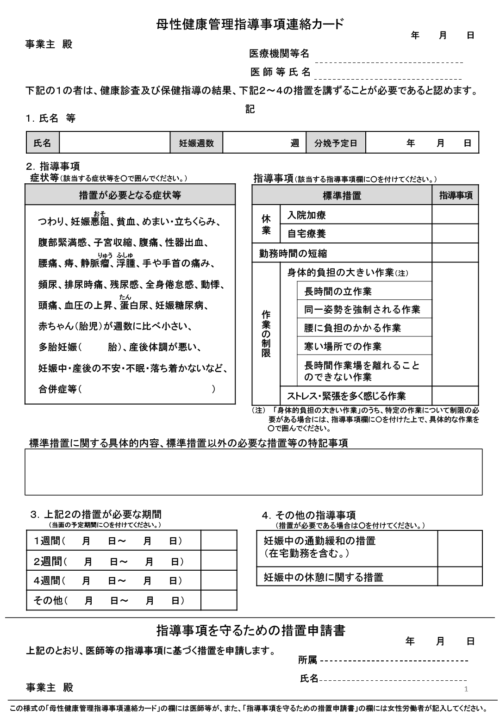

母健連絡カードは、主治医等が行った指導事項の内容を、妊産婦である女性労働者から事業主へ的確に伝えるためのカードです。

事業主は、母健連絡カードの記載内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。【母健連絡カードの使い方】

1.妊娠中及び出産後の健康診査等の結果、通勤緩和や休憩に関する措置などが必要であると主治医等に指導を受けたとき、母健連絡カードに必要な事項を記入して発行してもらいます。

2.女性労働者は、事業主に母健連絡カードを提出して措置を申し出ます。

3.事業主は母健連絡カードの記入事項にしたがって時差通勤や休憩時間の延長などの措置を講じます。

以上のように、厚生労働省のホームページに記載があります。

つまり母健連絡カードとは、妊娠中(または産後も)、何らかの症状で仕事に支障をきたす場合、主治医に相談した上で事業主宛てに書いてもらえる正式な書類(診断書)ということです。

症状例:つわり、妊娠悪阻、貧血、めまい、立ちくらみ、腹痛、腰痛、頭痛 …etc.

カードに記載してもらえる措置期間は、最長で4週間なので、それ以上休む場合は都度更新する必要があります(手数料もその都度かかります)

利用の流れ

step

1主治医(又は助産師さん)に相談する

- ポイント| 小さなことでも項目に当てはまることがあるので、困っている症状については思いつく限り、出来るだけ細やかにお伝えすることをおすすめします

- 注意| 症状によっては妊婦さん自身の申し出の内容だけではなく、検査(数値結果)が必要なものもあります

step

2母健連絡カードを記入してもらう

- ポイント| 病院側で用意してくれることがほとんどですが、その様式は実は母子手帳の中にも入っています

- ポイント| 先の予定は無理ですが、それ以前にも症状を訴えていた場合、日付を過去に遡って母健連絡カードを記入していただくことも出来ます

[母健連絡カード様式]

令和3年7月1日以降 PowerPoint [64KB] PDF [320KB]

step

3会計でお金を払う

step

4事業主側(上司、人事労務担当者等)に提出する

- ポイント| 一番下の「指導事項を守るための措置申請書」の署名欄は妊婦さん自身が忘れずに記入してください

step

5申し出の内容に応じた事業主側からの指示を受ける

- ポイント| 休職に入る場合、その間の給与の扱いがどうなるのか、傷病手当は受けられるのか等についても、併せて確認されることをおすすめします

診断書との違い

診断書に比べ、母健連絡カードは認知度が低く、初めは理解してもらえないケースもありますが、安心してください。

診断書同様、正式な書類であり、効力も同等の物として扱われます。

違いとすれば、産科では馴染みがあり(お願いしやすい)、診断書よりも一般的に安価に書いていただけるよう、指導されているようです。

実際に利用してみた!

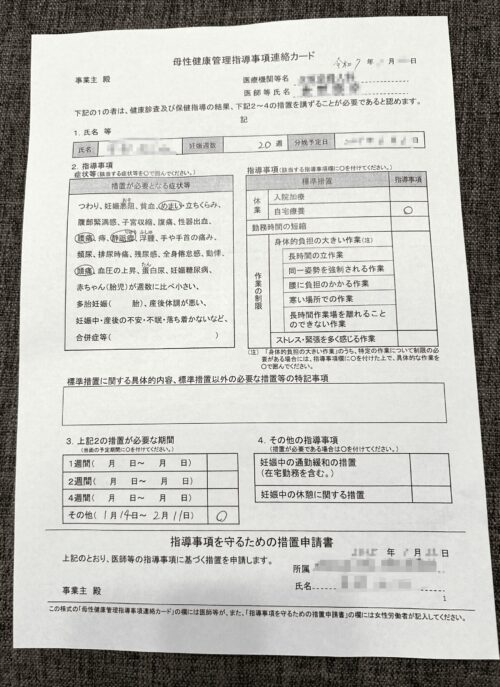

実物例

↑上記は手書きで書いていただいたものですが、産院によっては、パソコン入力されたものを印字して渡してくださる先もあります。

体験談

新卒から15年同じ会社に勤め、4度の出産を経験してきました。古い体制の会社で、私が入社した当初は有給を取ることすら難しい環境だったので、それがここ5年程で取りやすくなり、大分働きやすくなってきました。

ですが、それでも診断書も含め、母健連絡カードを記入してもらうのも、会社側に提出するのも初めてだったので、産院に記入をお願いする前は正直とても緊張しました。(特に産院としての方針がしっかりとしていて、先生も助産師さんも厳しい印象があったので…。)

只、今回ばかりは気持ちに身体が追い付かなかったこと、残りの有給日数が2日と限りがあったこともあり、なんとかして単なる欠勤ではなく、身体的に休まざるを得ない状況であることを伝える必要があった為、今回の利用に踏み切りました。

症状はいつからで具体的にどういったものがあるのか、どの程度の自覚症状があるのか、妊娠の経過について、勤務を続けるにあたり他に検討した対応策(時間差出勤、短時間勤務の時間延長、テレワーク)等についても一通り整理し、いざ産科へ!!最後は泣き落とすぐらいのつもりで臨みました。

事前に母健連絡カードを記入してもらいたい旨、受付に電話連絡も入れ、訪問予約をした上でお願いにいくと…

受付でしばらくして、馴染みの助産師さんがメモを片手に来てくださりました。

「ぺ~にょさん、そしたらいつから休みますかー?」

「!!!??」(へ?休んでいいの?まずは症状とか、精密検査とか…)

「お子さん4人いらっしゃいますからねー。休んだ方が良いと思いますよー。」

担当の助産師さんは、いつもきびきびとした印象で、すぱっと返事をしてくださるタイプ。。世の中そんなに甘くはないと厳しい回答も覚悟していました。

「・・・・・休んで良いんですか?」

思わず拍子抜けしてしまい、逆に安心して涙が出てきました。

「相当無理していたんですね。大丈夫ですよ。」

未就学児4人を通園させる中で、看護休暇も含めて、有給日数は日々カウントダウン。どんなに体調が悪かろうと、自分の為の休みなどありませんでした。そんな中での今回の出来事だったので、母健連絡カードの存在にとても救われました。

というわけで、私の場合は助産師さんへの自己申告のみで(このときは医師の診察も特にありませんでした)、症状、指導事項、措置期間についても、その場(待合室)でこちら側からの口頭申請のみで書いていただけることになりました。

(「頭痛に関しては、検査(結果)が必要になってきてしまうので、他で書いておきますねー。」とのご助言をいただきました。)

こうして無事その日の内に母健連絡カードを入手することが出来たのでした…。

まとめ

私が実際に母健連絡カードを利用してみて改めて思ったことは、妊娠した上で、母体と赤ちゃんの健康が何より大事であるということです。

妊娠して辛い症状があったとしても、なかなか言い出せない、ましては休むことも出来ない状況にある妊婦さんも多いかと思います。

私自身、あまり良くないとわかっていても鎮痛剤を飲みながら通勤を続けたり、無理をして日頃の生活を続けていました。

就労を続けながら家事育児を両立する上で頑張るのは当たり前…当たり前ですが、しかし身体を崩してまで無理をする必要はないんです。

何が大事かといったら、言わずもがなお腹に宿る新しい命を守ることが一番に決まっているのです。

その為に使える制度、利用できるツールは前向きにどんどん利用していきましょう。

眉をひそめる人がいるかもいれません。後ろ指をさされることがあるかもしれません。

それでもそんな人達のことよりも、あなたと赤ちゃんを何よりも大切に思ってくれる人たちの為に、どうかあなた自身とお腹にいる赤ちゃんの身体を守ってください。

おまけ

そんなわけで無事母健連絡カードを手に入れた私でしたが、上司には自分から申請して記入してもらったのではなく、あくまで「ドクターストップがかかってしまいました。」とお伝えしました。(なるべく自分の立場を弱くしたくなかったので…えへへ。)

そして翌日から絶対安静状態になり、会社をお休みさせていただくことになるのでした。

ちなみにこの後こども達が次々と体調を崩し、残っていた有給もあっという間に消化することになったので、なんともまぁぎりぎりセーフ(?)でした。